2024年10月20日(日)、以下の通り寮和会総会が開催されました(連合三田会と同日開催)。

場所 :日吉寮食堂

参加者:一般OB7名、幹事OB13名、現役26名、計46名

一般OBで参加して下さった方々は以下の方々です。

(敬称略)

鈴木康彦(S58工)、吉田勉(S59法)、進藤哲(S62法)、黒木和磨(H25経)、

村瀬駿太郎(H30法)、今田明洋(H30理工)、李本立(R5政)

【当日の次第】

1.総会 14:00~14:30

審議事項、報告事項

①会計報告・会計監査報告

②寮和会活動報告

③現寮和会役員「任期満了につき選任」の件

2.講演会 14:30~15:30

講師: 原 弘志様

(寮OB/昭和63年理工卒、三井物産㈱入社、現在三井物産オートモーティブ㈱社長)

演題: 総合商社/世界と日本/海外での仕事・生活

3.懇親会 15:30~17:00

【ご報告】 報告者:鈴木副会長

1.一般OB7名の参加を頂きました。昨年は20名参加されましたので、やや小さい規模での開催と

なりました。参加下さったOBの皆さま、誠に有難うございました。

2.総会前に、幹事OBと現役とで、ランチミーティングを開催し、情報交換を行いました。

①衛生検査で大腸菌の発生が確認されたこと

②一部備品が故障して買い換える必要が生じていること(ウォーターサーバ、電子レンジ)

③新入生歓迎期間の指導の仕組のあり方についての見直しを求められていること、等現状の課題に

関する報告が現役からなされました。寮和会としては必要に応じてサポートして参ります。

3.寮和会の活動報告については、別欄「寮和会活動報告」に記載。

4.会計報告、監査報告に関しては、令和5年度通年分 (令和5年1月1日~令和5年12月31日)の会計報

告 (確定ベース)がなされ、賛成多数で承認されました。今後の物価高騰等の影響を考えると余

裕のある状態ではありませんが、今回報告時点では、令和6年度は単年度収支推計ベースで収差は

プラスとなる見込みである旨報告させて頂きました。

5.「現役員の任期満了に伴う選任の件」では、現役員(4役)の4名が再度立候補し、満場一致で再

任されました。[会長:牧田幸弘] [会計:松縄正] [会計幹事:増田康企] [副会長:鈴木岳士]の

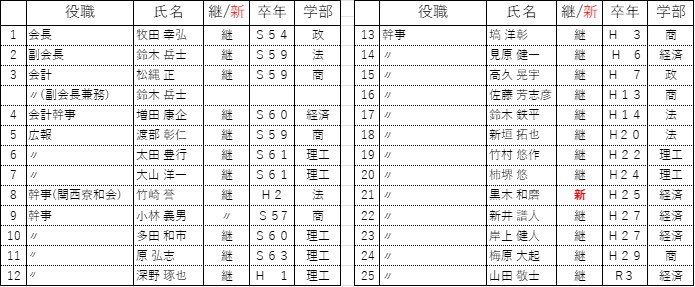

4名がさらに2年間務めさせて頂きます。また、後日、一般役員が会長より委嘱されました。

基本的には、現職の方全員に再任をお願いしましたが、星野仁さん(H16理工)より退任の意思が

示されたため、その旨了承し、別に黒木和磨さん(H25経)より幹事就任の申し出がありましたの

で、委嘱致しました。その結果現役員は以下の通りとなりました。

6.この後、原弘志さんを講師として講演会が開かれました。「商社を志していく過程」「仕事内容」

「海外での生活」等話題は多岐に渡りましたが、生き生きした内容に纏めて下さっており、聞く側は

興味深く聞いていました。懇親会では、多くの寮生が原さんに質問をぶつけており、大変インパク

トの大きな講演会になったと感じました。ここに一部を抜粋する形で講演内容をご紹介させて頂き

ます。なお、全内容は、動画YouTubeでご視聴頂けますので、是非ご覧下さい。

(動画URL:https://www.youtube.com/watch?v=-UmiTb-GMpk)

(自己紹介等略)

●なぜ商社を希望したかを振り返ってみる。中学時代にNHKの「ザ・商社」というドラマを観て、

「カッコイイな」と漠然と思ったのが始まり。ただし現実的には、高校から大学入学時は、日本の

中心である東京で勝負してみたいと、ちょっと粋がっていたのも正直な感想。慶應に入学し、

何とか東京でもやっていけそうという漠然とした感触を得て、今度は世界で勝負してみたいと

単純に考え、憧れていた総合商社を目指すことを決めた。

(中略)

●海外経験はイギリスに1年半、メキシコに5年半、コロンビアには2回駐在で9年。その間にキュー

バ所長を日本からほぼ毎月出張し2年ほど勤めた。駐在は合計で16年となるため、社会人として

の半分程度は海外生活。

(中略)

●入社は132名、今は150名程度であり、ほぼ同じレベル。ちなみに、来年4月は140名で決定。大学

別の採用数は、一番が東大35名、2番が慶應の33名、3番が早稲田の16名。この3校で60%、女性

比率が約40%となっている。就職活動時はバブルという実感はなかったが、我々の翌年からは200

人を超える採用となっているので、まさにバブル経済真っただ中。最初は、国内の売買、それから

コマツを中心とする機械の輸出を担当。それ以前からコミッション(当時は口銭と言っていた)を

取るだけの商社などいらないという論調が強くなり「商社冬の時代」と言われていた。1900年代

の終わり頃から、商社は「物流」と呼びモノを右から左に流す、売買を通じて利益を数%稼ぐと

いうビジネスモデルを転換。事業に投資し、その事業をHands On、つまり手触り感をもってビジ

ネスとして成長させ、そこから得られる持分利益、配当、Capital Gain等の投資による利益を取り

込むようなモデルが中心となり今に至っている。

(中略)

●自分自身の担当業務は、順風満帆とはとても言えず、どちらかと言えば波乱万丈。例えば、メキシ

コには2007年から駐在し、日野自動車の販売代理店と工場を立ち上げたものの、2008年は覚えて

いる方も多いと思うがリーマンショックに襲われた。新興のブランドは、顧客が保守的になるため

このような金融恐慌に弱い。銀行の貸し渋り、貸しはがしは海外も例外では無く、多くの銀行から

は借入を断られ、資金繰りが止まり倒産寸前まで追い詰められた。これでは全く分からないと思う

が、お客様は、購入を決めると可能な限り早い納入を希望する、つまり日本から輸入する場合は、

メキシコで在庫を持つ必要がある。在庫については、先に日野自動車本社へ支払いが必要で、これ

は簡単に延ばしてはもらえない。そうなると最小限の資本金で始めた代理店は、一気に資金繰りに

困ってしまう。この時、日野自動車への支払いと同様に、最優先の支払いは法律面で定められた、

従業員の給与、税金となる。 最終的に三井物産から緊急融資を受け、在庫を死ぬ思いで販売し、

何とか乗り切った。緊急融資の際も三井物産内部から「どうせ返せるはずも無いのに」という冷

たい言葉が飛んできたが、その緊急融資も2009年3月に借入れ、10月末に耳を揃えて全額期限最

終日に返済。リーマンショックの時は世界中で多くの企業が苦しみ、三井物産グループの企業で

も緊急増資・融資を受けたグループ企業が多かった。多くのグループ企業が返済できなかったり、

更に増資を迫られた。返済した時には周りの見る目が驚きと同時に大きく変わったことを感じた。

必死に頑張っていると、誰かが助けてくれる。その人たちとは、今でも戦友として付き合ってい

る。少し脱線するが、企業が倒産するのは赤字が続くからでは無い。確かに赤字は引き金にはな

るが黒字倒産もある。企業は資金繰りが止まった時に潰れるということは覚えておいて損は無い。

私も頭では分かっていたが、実際の資金繰りが止まる寸前になった時に、その恐ろしさを痛感し

た。しかも逃げ場がどこにもない。逃げ場が無いとどうするか、電車に飛び込みたくなる気持ち

が本当によく分かったことを思い出す。その後、2011年、設立5年目に黒字化させた。その会社

は今では隆々としている。黒字化させたときは本当に嬉しかったし、周りの方と喜びを分かち合

うことができた。

(中略)

●やはり、基本は英語であることは残念ながら認めざるを得ない。お互いに、相手の言語が分から

なければ、必然的に英語での会話になるのがビジネスの世界では常識となっている。そのために

は、最低限の英語は必須。今からでも全然遅くないので、英語を学び、可能であれば学生中に

留学も経験してみて欲しい。40年前の自分にアドバイスができるとしたら、①英語の勉強、

②MBA取得、③第三言語の習得である。今までも、そしてこれからも、ビジネスの相手は世界。

日本だけを見ていては、すぐに限界が来ると思っていた方が良い。もちろん、日本は世界の5本

の指に入る経済大国であることは間違いなく、魅力的な国でもあるが、そこそこのビジネスボ

リュームがあるため「ガラパゴス」に陥りがち。

●今日、皆さんに伝えたいことは、何かを考える時に、日本だけでは無く、世界を見据えて考えて

欲しいということ。

質問コーナーで、私(鈴木)が、次の質問をさせて頂きました。

(質問)商社で、「評価される人」とはどんな人ですか?

これに対し、一般OBとして出席されていた同じく三井物産出身の鈴木康彦さん(S58工卒)が、

次のように答えて下さいました。業界に関わらず、ビジネスで信頼を勝ち得ていく上での要諦で

ある気がしました。

(回答)有言実行、これに尽きると思います。プロジェクトの意義を社内でしっかりと説明でき、

納得させ、結果も出す。このことを積み重ねていくと、次第に人望が出来て、人が集まり、

「有望なプロジェクトをあいつに任せてみよう」という空気も生まれてきます。

慶応義塾大学 日吉寄宿舎寮和会 情報館

慶応義塾大学 日吉寄宿舎寮和会 情報館